-

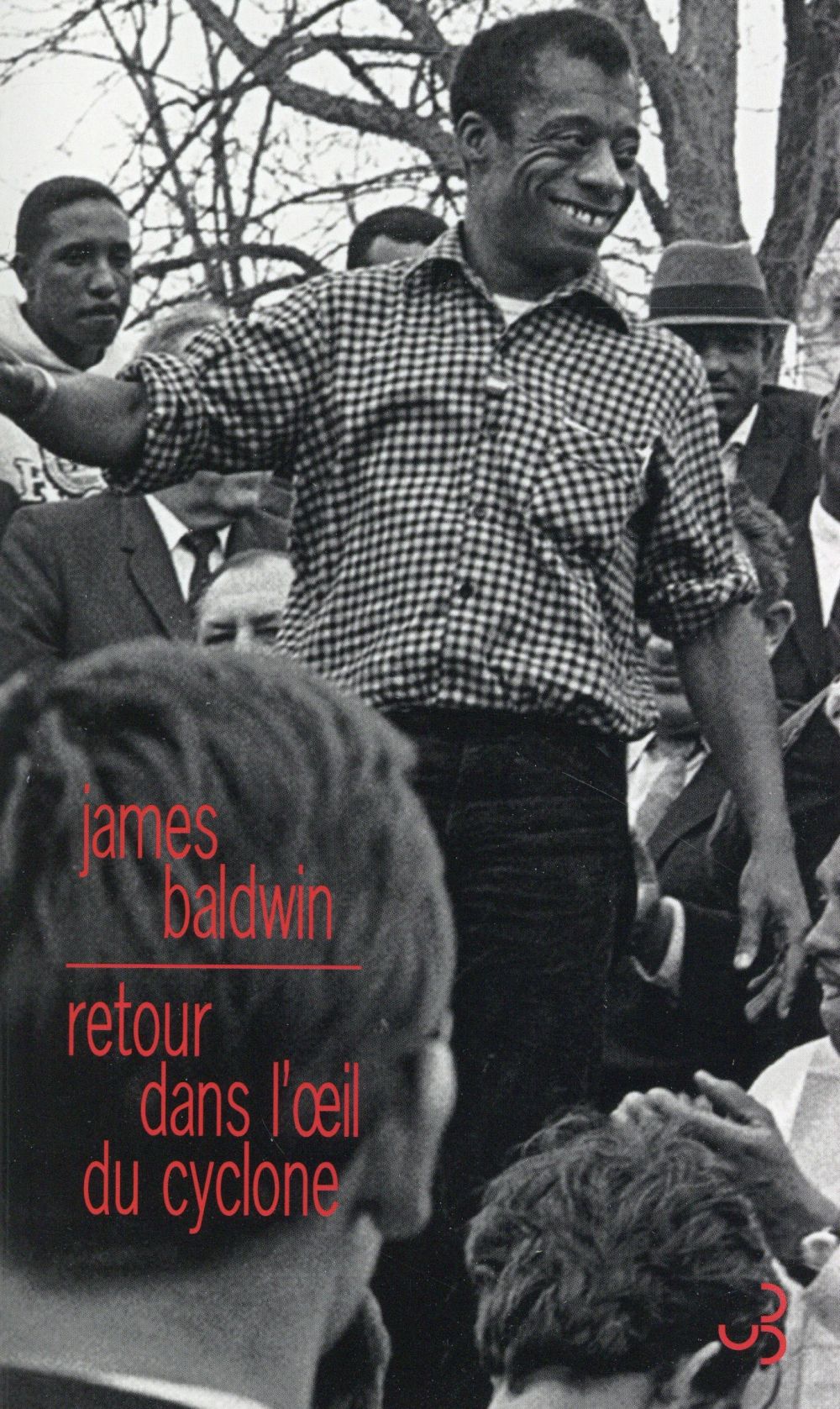

Retour dans l’oeil du cyclone ≡ James Baldwin

Retour dans l’œil du cyclone

Retour dans l’œil du cycloneJames Baldwin

Christian Bourgois

2015

Je poursuis mon objectif de lire et de vous présenter davantage d’auteurs et d’autrices non blanc·hes avec Retour dans l’œil du cyclone de l’écrivain afro-américain James Baldwin (1924-1987). Cet ouvrage est un recueil de 14 articles publiés entre 1960 et 1985 dans lesquels il analyse principalement la situation raciale et la question de l’orientation sexuelle aux Etats-Unis. Voilà une lecture essentielle pour toute personne blanche qui cherche à comprendre ce que c’est que de se confronter quotidiennement au racisme, hier comme aujourd’hui.

« Les hommes noirs ont été amenés ici en tant que main-d'œuvre bon marché1. »

Dans les premiers textes, James Baldwin raconte la situation raciale aux Etats-Unis dans les années 1960 : il décrit la ségrégation dans le Sud, l’émergence du mouvement étudiant noir et le mouvement des boycott des bus. Il brosse également le portrait de Martin Luther King qu’il a rencontré à plusieurs reprises (voir aussi ma chronique de Mon histoire de Rosa Parks). Tous les événements de ces années-là, cumulés à la série de déclarations d’indépendance des pays africains, ont bousculé la représentation des Noir·es qui ne peuvent plus être perçu·es comme des « sauvages ».

Jusque dans les années 1960, les Etats-unien·nes blanc·hes étaient habité·es du mythe de leurs ancêtres blanc·hes héroïques qui auraient émigré en Amérique à bord du Mayflower pour être libres et apporter la civilisation chrétienne (alors que c’étaient essentiellement des pauvres et des criminels qui ne pouvaient plus rester en Europe), et du mythe des Noir·es qui servaient leurs maîtres blancs avec amour (alors qu’iels ont été arraché·es à leur terre natale pour engraisser l’économie blanche). C’était ce qui était enseigné dans les manuels scolaires. James Baldwin porte une vision acérée de l’impérialisme états-unien et européen : durant plusieurs siècles, les économies états-unienne et européenne ont effectivement largement profité du pillage et du massacre des Africain·es et des Indien·nes d’Amérique.

« La couleur. Les Blancs ont utilisé ce mot, ce concept, pour justifier des crimes innommables, que ce soit par le passé ou aujourd’hui encore2. »

L’émergence des revendications noires à partir des années 1960 fait voler en éclats le mythe de la suprématie blanche. Les fondations de l’univers des Blanc·hes se retrouvent balayées. Iels ne peuvent plus continuer à nier leurs responsabilités dans la colonisation et l’esclavage, ni ignorer la situation épouvantable des Noir·es américain·es qui sont opprimé·es, marginalisé·es et réduit·es à la pauvreté même après la fin (officielle) de l’esclavage. Les Noir·es leur sont un miroir désagréable parce qu’iels ne veulent pas avoir sous les yeux la condition raciale désastreuse dans le pays. James Baldwin raconte comment « le monde blanc3 » est terrorisé par le changement qu’impliqueraient la perte de ses privilèges et l’émancipation des Noir·es.

« C’est une chose terrible lorsqu’un peuple entier en vient à accepter l’idée qu’un neuvième de sa population est composé d’êtres inférieurs4. »

Tout au long de ces articles, James Baldwin explique ce que c’est que d’être une personne noire dans « le monde blanc ». En tant que personne blanche, c’est ce qui m’a le plus intéressé, car, même si l’histoire des Etats-Unis est particulière, des parallèles semblent possibles avec l’histoire de la France, de son racisme et de sa colonisation.

Les populations noires sont, encore aujourd’hui, plus pauvres, plus précaires et plus marginalisé·es que les populations blanches. Le système économique blanc fait qu’elles connaissent davantage la discrimination, le chômage, les emplois sous-rémunérés et précaires, et qu’elles bénéficient moins des services publics. Chaque jour a son lot d’humiliations, de violences verbales et physiques, que ce soient celles des institutions, des administrations, de l’école ou de la police.

Les communautés noires, qui se sont retrouvées reléguées dans des ghettos, à l’instar de Harlem dont est originaire James Baldwin, s’organisent entre elles et n’ont d’autre choix que d’entrer dans la criminalité pour survivre, ce qui n’est pas sans rappeler la situation des personnes ségréguées en France.

« Le fait d’être noir affecte la durée de vie, les primes d’assurance, la tension artérielle, les amants, les enfants, chaque heure dangereuse de chaque jour dangereux. Il n’y avait absolument aucun moyen de ne pas être noir, sauf à cesser d’exister. Et souvent, on avait l’impression qu’il n’y avait aucun moyen d’être noir, non plus, sauf à cesser d’exister5. »

« [La police] est là pour maintenir le Noir à sa place et protéger les intérêts commerciaux des Blancs, et elle est son unique fonction6. »

Dans l’article « Reportage en territoire occupé », il décrit les violences policières à travers l’histoire d’un représentant de commerce noir accusé injustement d’actes criminels et éborgné par la police… Cela résonne tristement avec les milliers d’affaires de violences policières racistes qui émaillent l’histoire des Etats-Unis (notamment celle de George Floyd), mais aussi celle de la France (voir ma chronique de Mathieu Rigouste, ou plus récemment celle de « Arrête-toi ! » de Makan Kebe).

« Certaines choses m’étaient arrivées parce que j’étais noir, et certaines choses m’étaient arrivées parce que j’étais moi, et je devais découvrir la ligne de démarcation, si tant est qu’il y en eût une7. »

Il explique que, quand on est noir·e, on ne peut pas faire comme si la couleur de peau n’existait pas.

Etre noir·e, c’est se sentir illégitime dans une société de Blanc·hes, c’est se détester et se sentir rabaissé·e sans arrêt, tout en étant contraint·e de se montrer patriote.

Etre noir·e, c’est vivre sans passé, puisque l’histoire officielle états-unienne a longtemps effacé la colonisation et l’histoire africaine. Tout comme Toni Morrison, James Baldwin raconte la détresse, la démoralisation de toutes ces générations de Noir·es.

Dans ces conditions, comment ne pas être détruit·e ? Comment survivre à la rage, à la colère et au désespoir ? Comment s’aimer soi-même ? Comment apprendre à se connaître quand la société blanche définit elle-même ce qu’on est, des êtres inférieurs, des esclaves, des criminel·les ? Comment se défaire des souffrances de ses ancêtres et de ses proches ? Comment éduquer ses enfants quand on n’a pas vraiment d’histoire et qu’on ne veut pas leur transmettre les traumatismes qu’on a vécus ? Comme le raconte aussi Fatima Ouassak dans La Puissance des mères (non chroniqué), c’est difficile de supporter l’idée que ses propres enfants connaîtront les mêmes violences, quoi qu’on fasse pour les en empêcher.

« Pour un Noir américain, à partir du moment où vous naissez, chaque bâton, chaque pierre, chaque visage sont blancs. Et comme vous n’avez pas encore vu de miroir, vous partez du principe que vous l’êtes aussi. Et le choc est grand lorsque, vers l’âge de cinq, six ou sept ans, vous découvrez que le drapeau auquel vous avez prêté allégeance, comme tout le monde, ne vous a pas prêté allégeance à vous. Et le choc est grand lorsqu’en regardant Gary Cooper éliminer les Indiens, alors que vous êtes de son côté, vous comprenez que les Indiens, c’est vous8. »

« Si nous sommes ce que les circonstances font de nous, nous sommes, aussi, ce que nous faisons de nos circonstances. C’est là peut-être la clé de l’histoire, puisque nous sommes l’histoire9. »

Pour James Baldwin, chacun·e d’entre nous porte en soi l’histoire collective. Mais pour tenter de se recréer soi-même et vivre selon des principes plus humains et plus libérateurs, il faut d’abord connaître l’Histoire et ses souffrances, l’étudier, la combattre et finalement l’accepter.

« Homme blanc, écoute-moi ! L’Histoire, même si presque personne ne semble le savoir, n’est pas simplement une chose à lire. Et il n’y est pas fait seulement, ou même principalement, référence au passé. Bien au contraire, l’immense force de l’Histoire vient de ce que nous la portons tous en nous, elle nous contrôle inconsciemment et de multiples manières, elle est présente, littéralement, dans chacun de nos faits et gestes. Comment pourrait-il en être autrement puisque c’est à l’Histoire que nous devons nos cadres de référence, identité et aspirations. Prendre conscience de ce fait est douloureux et terrifiant. Entreprendre d’évaluer l’Histoire qui nous a placés là où nous nous trouvons et qui a façonné notre point de vue est douloureux et terrifiant10. »

« Il vous incombe de changer la société si vous vous considérez comme une personne éduquée11. »

Tout au long de ses articles, James Baldwin revient sur un sujet crucial : l’émancipation. Commencer à s’éduquer, c’est inévitablement observer la société américaine qu’il qualifie de « rétrograde12 », l’étudier, en observer les discriminations et les violences, et finalement entrer en guerre contre elle. L’éducation et la connaissance du passé des Etats-Unis, de la naissance du pays, de l’esclavage, sont des éléments clé qui libéreraient tout autant les Noir·es que les Blanc·hes. On retrouve les mêmes positions chez la résistante afro-américaine Assata Shakur qui a beaucoup été inspirée par James Baldwin.

Or, comme toute société autoritaire et hégémonique, la société américaine a tout fait pour maintenir les Noir·es satisfait·es de leur condition de citoyen·nes de seconde zone, les maintenir à leur place. C’est difficile de s’instruire dans un pays qui se méfie de l’indépendance d’esprit, et qui demande à ses citoyen·nes une obéissance aveugle.

« Mais un enfant noir qui regarde le monde autour de lui, bien qu’il ne saisisse pas tout, est consicent qu’il y a une raison pour laquelle sa mère travaille si dur, une explication au fait que son père soit toujours à cran. Il est conscient que, s’il s’assied à l’avant du bus, il y a une raison pour laquelle son père ou sa mère le giflera et le traînera au fond du bus. Il est conscient qu’un poids terrible pèse sur les épaules de ses parents et le menace. Et il ne faudra pas beaucoup de temps avant qu’il découvre la forme de son oppression − cela commence en fait quand il va à l’école13. »

« Sans études supérieures, je ne pouvais, de toute évidence, espérer devenir écrivain : jamais je n’acquerrais le savoir-faire me permettant de conquérir ce qui était considéré comme un monde entièrement blanc14. »

Au fil des articles, on en apprend davantage sur la vie personnelle de James Baldwin : son enfance à Harlem, puis sa vie de jeune adulte bisexuel (à une époque où l’on disait « queer ») à Greenwich Village qui était alors exclusivement blanc. C’est en 1948, deux ans après le suicide de son meilleur ami, qu’il part s’installer en France, pour s’extraire de la situation raciale états-unienne et se consacrer à l’écriture.

Tout en enchaînant des petits boulots de serveur, d’aide cuisinier ou de coursier, il raconte ses débuts en tant que critique littéraire et écrivain, alors qu’il n’a pas fait d’études supérieures et que ce milieu était exclusivement blanc. Le parcours de son ami et peintre Beauford Delaney a visiblement été un déclic, car cela lui a montré qu’un homme noir pouvait être un artiste.

« A chaque coin de rue, on m’appelait pédé. Ce qui signifiait que j’étais méprisé et, bien qu’horrible, cela avait le mérite d’être clair15. »

Mais ce sont surtout les deux derniers articles, « Ici dragons » et « Le prix à payer », qui sont les plus intimes, même si James Baldwin reste un peu vague (par pudeur ou pour se protéger ?). Il parle de sa vie intime et sexuelle à une époque où il se fait traiter de pédé et frapper tous les jours. Il dénonce la violence du masculinisme de la société américaine et le fétichisme que ressentent ses amant·es, comme s’ils et elles voyaient davantage la couleur en lui que son identité propre.

Mon avis

Il était temps que je m’attelle à l’œuvre de James Baldwin ! Son parcours et sa vision acérée font de James Baldwin un témoin historique incontournable de la moitié du XXe siècle, et, en même temps, ses propos semblent encore terriblement actuels aujourd’hui, notamment ceux sur le racisme et les violences policières.

J’ai été saisie par des passages hyper limpides, que j’ai abondamment cités dans ma chronique ; il parvient, comme Toni Morrison, à me faire comprendre, en tant que personne blanche, la condition noire dans un pays profondément raciste. Mais, d’un autre côté, certains passages m’ont paru bien vagues et abstraits ; d’autres pourraient être difficiles à appréhender si on n’a pas le contexte historique ; d’autres sont généralisants, par exemple lorsqu’il désigne les « Français·es » pour parler des Parisien·nes, ou lorsqu’il compare « les Etats-Unis » et « l’Europe ».

Je découvre finalement une personnalité touchante, précurseuse des questions raciales, de la littérature noire et des causes LGBTQI. Certes, James Baldwin n’utilise pas de concepts comme la « blanchité », l’« autodétermination » ou l’« intersectionnalité », mais tout cela est expliqué. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je peux vous conseiller de commencer par lire La prochaine fois, le feu : c’est un texte court et intense qui analyse sans détour la question raciale états-unienne, et qui est accessible en poche chez Folio. Je compte à présent explorer son œuvre romanesque avec le roman La Chambre de Giovanni qu’une amie m’a prêté. Et vous, est-ce que vous avez déjà lu James Baldwin ?

Lisez aussi

Mon histoire Rosa Parks

Tant que je serai noire Maya Angelou

Assata, une autobiographie Assata Shakur

À jeter aux chiens Dorothy B. Hughes

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur Harper Lee

Va et poste une sentinelle Harper Lee

L'Intérieur de la nuit Léonora Miano

Beloved Toni Morrison

L'Œil le plus bleu Toni Morrison

Americanah Chimamanda Ngozi Adichie

Black Girl Zakiya Dalila Harris

Voici venir les rêveurs Imbolo Mbue

Décolonial Stéphane Dufoix

1. Page 87. -2. Page 120. -3. Page 219. -4. Page 114. -5. Page 162. -6. Page 134. -7. Page 161. -8. Page 108. -9. Page 164. -10. Page 116. -11. Page 92. -12. Page 92. -13. Page 84. -14. Page 220. -15. Page 195.

Retour dans l’œil du cyclone

James Baldwin

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Hélène Borraz

Christian Bourgois

238 pages

18 euros

Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !

Tags : James Baldwin, colonisation, racisme, impérialisme, ségrégation, Martin Luther King, Etats-Unis

Tags : James Baldwin, colonisation, racisme, impérialisme, ségrégation, Martin Luther King, Etats-Unis

-

Commentaires

Un grand penseur dont on redécouvre les textes, et c'est tant mieux.

-

Lundi 28 Novembre 2022 à 18:15

Je le découvre enfin, alors que c'est un classique <3

-

J'ai adoré ce livre. Contrairement à toi, je le conseillerai en première lecture et "La prochaine fois le feu" en deuxième. Ses propos sont un mélange de gentillesse et d'intransigeance, c'est très impressionnant. J'ai lu beaucoup d'essais de lui, sa fiction moins, faut que j'accélère le rythme, là... En tout cas, bravo pour cette chronique qui dit bien les choses ;)

-

Lundi 19 Décembre 2022 à 19:15

Coucou Ada ! Merci beaucoup pour ton retour ! Je vais continuer sur ma lancée petit à petit : tellement de choses à découvrir !!

-

Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

Ajouter un commentaire

Ajouter un commentaire

Léchez-moi lire !

Très belle chronique !

Merciiiii <3